全固体電池は、次世代電池技術として注目されています。特に主要メーカーが全固体電池の実用化を目指して動き出しているため、全固体電池の進展は必見です。

本記事では、全固体電池の基本概念や主要メーカーの動き、そして電気自動車への買い替えタイミングについて詳しく解説します。EVへの乗り換えを検討している方や、今後乗り換えなければならないのか漠然と不安を抱えている方は参考にしてください。

目次

全固体電池とは?

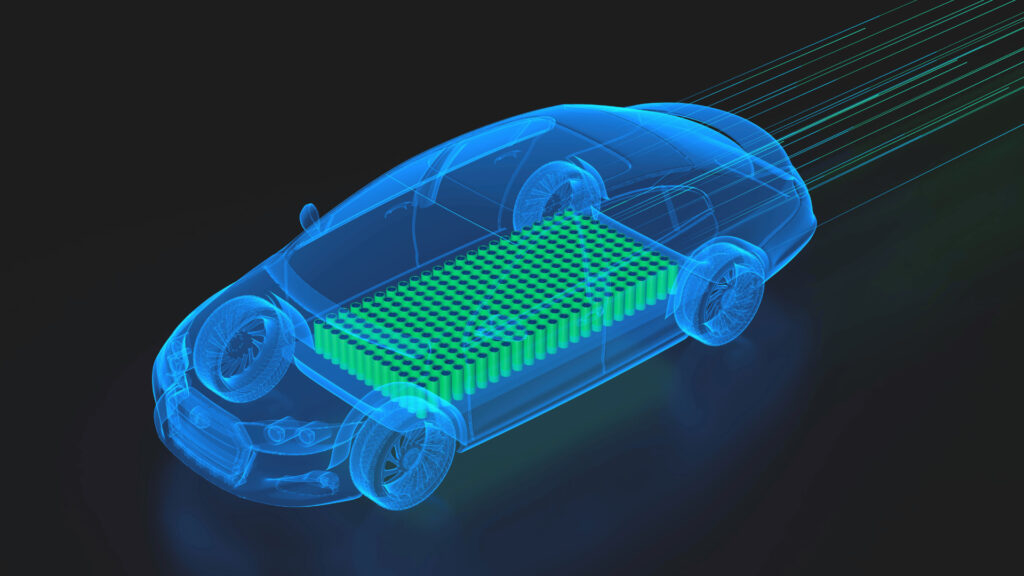

電池の構成は、プラス(正極)とマイナス(負極)の異なる2つの活物質と、その両方に接している電解質からできています。電解質部分はこれまで液体でしたが、電解質部分も固体に、「電池全体を固体」として構成した電池のことを「全固体電池」といいます。

安全性が高く、寿命が長い、形にとらわれないなどあらゆる点で優れた性能を持っているため、大きな期待が寄せられていますが、実用化についてはまだ開発途上です。電気自動車(EV)の電源として注目を集めているため、自動車メーカーや電池メーカーなど、多くの企業が開発に取り組んでいます。

全固体電池の仕組み

全固体電池の仕組みは、従来のリチウムイオン電池とほとんど同じです。正極と負極、固体電解質の3つからできています。電極の材料としては金属が使われており、イオンが電解質を通って正極と負極の間を移動することで電気が流れる仕組みになっています。

リチウム電池との大きな違いとしては、電解質が固体であることです。電解質が液体の場合は、正極と負極の間を隔てるセパレータがありますが、固体電解質の場合、液体が混ざることがないためセパレータは不要になります。

全固体電池のメリット

全固体電池のメリットは、大きく分けて下記の4つです。

- 幅広い温度に耐えられる

- 急速充電が可能

- 長期で使用可能

- 設計が自由

リチウムイオン電池の場合、高温になると発火や爆発の可能性があること、冷えすぎると使えなくなってしまうなどのデメリットがありました。しかし、全固体電池は低い温度から高い温度まで耐えられます。結果として温度変化に対しての安全性が高くなります。

また、寿命が長く充電回数が増えても性能が劣化しづらいため、長期での使用が可能。充電時間に関してはより短くなるように、自動車業界でも超急速充電を目的に研究・開発が進められています。

全固体電池が実用化できないといわれる理由

全固体電池は固体の中をイオンが移動するため、液体の電池よりも抵抗が大きくなり、出力が上がりにくくなってしまいます。研究が進み新しい固体電解質の発見にも至っていますが、まだ完全なものではありません。より高い性能を目指した固体電解質の材料の調査と開発が必要です。

その他にも、全固体電池は製造設備や工程が確立されていないので、量産体制が整っていません。実用化し量産するには設備や、迅速な製造プロセスの構築が求められます。全固体電池の製造プロセスは、リチウムイオン電池とは大きく異なるため、設備の共有が難しい現状です。

全固体電池の実用化はいつ?主要メーカーの動き

環境への対策が進む中で、自動車業界でも全固体電池の実用化はいつになるのか、気になるところです。多くのメーカーが全固体電池の実用化に向けて開発を進めています。執筆時点である2025年6月時点での各主要メーカーの動きを紹介します。

【トヨタ】2027~2028年までの市場導入を目指す

トヨタは、全固体電池の導入を2027〜2028年までと考え、市場導入を目指しています。課題であった電池の耐久性を克服する技術的ブレイクスルーを発見することができました。そのため、従来のHEVへの導入を見直し、BEV用電池として開発を加速しています。

BEVとはBattery Electric Vehicleの略で、ガソリンを使わず電気のみを使って走る車のことです。エンジンがないのが特徴で、バッテリーに充電した電力でモーターを動かして走行します。

現在トヨタでは、量産に向けた工法を開発中で、2027〜2028年の実用化にチャレンジしています。航続距離やコスト面、急速充電は10分以下を目指すなど、将来を見据えもう一段レベルアップした仕様も同時に研究開発中です。

【ホンダ】電池開発ロードマップを策定し研究を加速

ホンダは、2050年までにホンダに関わる全ての製品と企業活動を通じて、カーボンニュートラルを目指しています。燃料電池を長年にわたり研究していることもあり、技術開発だけでなく自社で製品化するものづくりの実績がホンダの強みです。そのため、全固体電池の量産化をいち早く実現するように活動しています。

2024年には実証ラインを稼働させ、全固体電池を量産する技術を確立。2025年1月にはパイロットラインの稼働を開始しています。現在ではより優れた全固体電池へと進化させるための研究を進め、量産コストを下げるために、集約化、連続化、高速化をコンセプトにパイロットラインを企画し具現化されています。

【日産】2028年度までに全固体電池を搭載したEVを市場投入

日産は長期ビジョン(Nissan Ambition 2030)で、2028年度までに自社開発の全固体電池を搭載したEVの市場投入を目指すことを発表しました。全固体電池は、電気自動車(EV)の普及を促進させる技術として期待されています。

分子レベルのバッテリー材料研究からEV車両開発、EVを蓄電池として活用した街づくりなど、幅広い研究開発を行っていることが特徴です。独自の全固体電池の試作生産設備を活用し、実用化に向けて開発を加速しています。

開発段階での課題を解決するために、最先端の計算科学を用いた材料の特定。理論的に導かれた理想的な材料を生産可能な材料にするなど、原理原則からアプローチしています。

全固体電池の登場で考えたい 電気自動車(EV)へ買い替えるタイミング

全固体電池の開発が進む中で今後気になるのが、EVへ買い替えるタイミングです。値段や充電インフラの観点からも、今後いつ買い替えたら良いのか迷ってしまいます。EVに買い替えるタイミングについて、詳しく解説します。

今後は電気自動車(EV)が一般的になっていく

日本政府は2020年にカーボンニュートラル宣言を発表しています。内容としては、2035年までに新車販売で電動車100%を実現するという内容です。中古車でガソリン車の購入は可能ですが、将来的にはEVが一般的になっていくでしょう。

日本だけでなく、各国でもEVの普及を促進するための政策を打ち出し、充電インフラの整備も進んでいます。今後開発が進む中で、車両価格の低下や充電インフラの拡充、自動運転技術の搭載、ラインナップの充実などを見ながら、EVへの買い替えを検討しましょう。

「CEV補助金」がいつ終わるかはわからない

CEV補助金とは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)などのクリーンエネルギー車(CEV)を購入する際に利用できる国の補助金です。正式名称は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金と呼ばれています。

EVの補助金は最大90万円、小型や軽EVの場合最大58万円です。一定期間の保有が条件になっており、原則4年保有しなければなりません。期間前に手放すと、補助金の返金が必要なケースがあるので注意が必要です。

今のところCEV補助金がいつまで続くのか、いつ終わるのか発表はされていません。乗り換えを検討している場合は、CEV補助金が受けられるうちに買い替えることをおすすめします。

ガソリン車の需要は低下していく可能性がある

環境問題への政府の取り組みや、各国の取り組みから見ても、将来的にガソリン車の需要は低下し、EVが主流になることが予測されます。2030年には多くの国でガソリン車の新車販売が禁止される方向性もあるため、早めに車両売却や乗り換えを視野に入れておくことが大切です。

EV車が主流になった場合、ガソリン車の需要が下がる可能性が高くなります。需要が下がったとしても、ガソリン車のエンジンを感じながらドライブすることが好きな人や、レースやスポーツカーが好きな人にとって、ガソリン車に魅力があることは変わりません。

ガソリン車に乗れるのはいつまでになるのか、今後の流れに注意しながら計画的に売却を検討しましょう。

愛車の売却なら最強買取にお任せください

EV車への乗り換えでガソリン車の売却をお悩みの方は「最強買取」にご相談ください。専門のスタッフが市場の変化や需要に応じた適切な査定を実施します。EVの補助金や今後の流れが不安という方もご安心ください。専門のスタッフがご提案し、より良いカーライフになるようにサポートいたします。